自動車のボディカラー、ディスプレイの映像、……。それらの品質を支えるのが、光や色を高精度で計測するコニカミノルタの技術だ。原点には、1960年代にアポロ8号で使われたスペースメーターやテレビ局で使われたカラーアナライザーがある。これらを起点にコア事業はどう成長してきたのか――。上席執行役員・センシング事業本部長の亀澤仁司に聞く。

光と色を数値化する

光の量を計測する。これは分かりやすい。露出計の存在は、カメラの愛好家にはおなじみだ。写真を意図通りに撮影しようと思えば、被写体に注ぐ光の計測は欠かせない。

これに対して色を計測する、こちらはどうか。光の量に比べればピンと来にくい。しかし考えてみれば、光があるからこそ色がある。暗黒の世界に色はない。プリズムを思い浮かべてほしい。太陽光を通過させると、光が七色に分解される。太陽光の下では、その光の反射で物体の色を認識する。

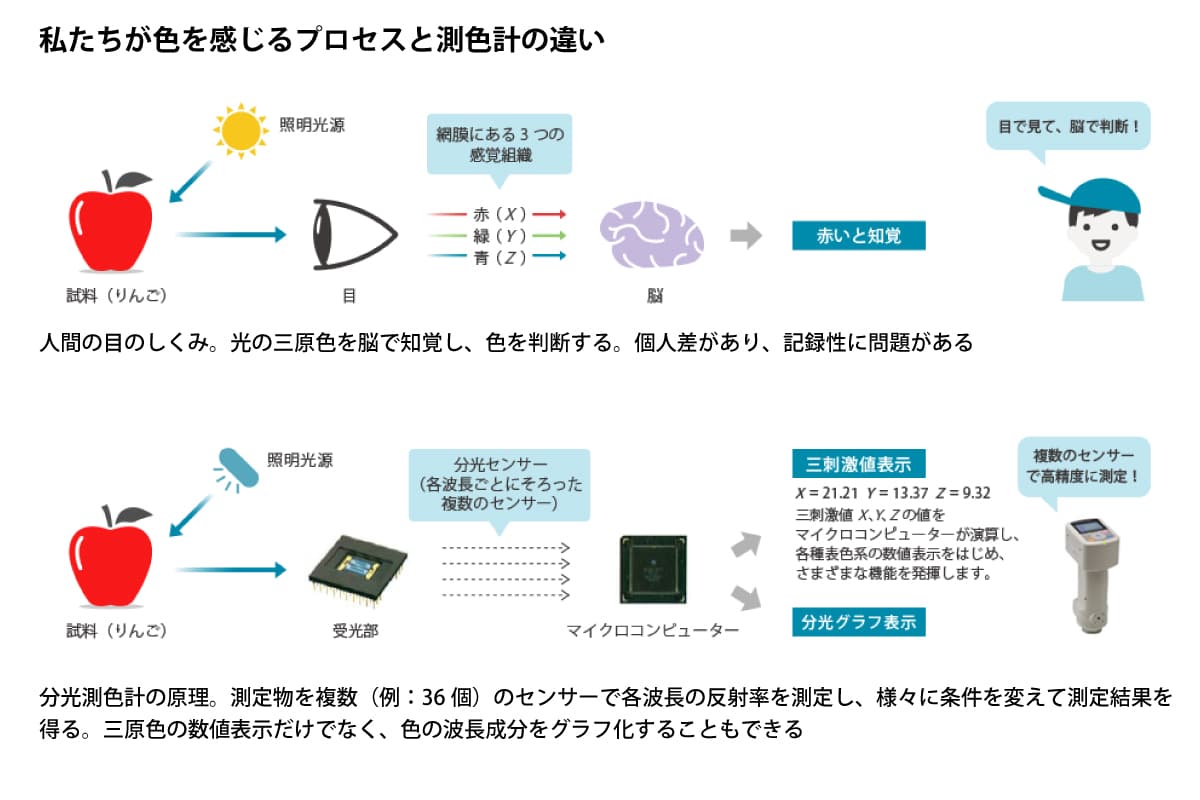

光の三原色という言葉を聞いたことがあるかもしれない。人間は、反射光の中から赤、緑、青の3色を脳で知覚し、その色を判別している。同じように反射光を3色のセンサーで感知し、数値化する。この仕組みを用いれば、色を定量的に把握できる。色を計測する基本的な仕組みの一つだ。

「フランス国旗の青が濃くなったことに気付いていますか」と語る亀澤仁司・上席執行役員センシング事業本部長

提供価値は、意図を的確に表現すること

コニカミノルタのセンシング事業はこうした光と色の計測技術を極め、私たちの暮らしと密接に繋がるところで産業界に様々な貢献を果たしている。では、どのような価値を顧客に提供してきたのか。上席執行役員の亀澤仁司に提供価値を尋ねると、きっぱりとこう答える。「顧客の意図を的確に表現できるようにすることです」。

例えば、自動車のボディ。メーカー側は意匠上の理由から、光沢や色を決める。製造時にそれらを意図通りに表現できているか、検査時に計測技術を活用する。その検査を人間ではなく、コニカミノルタのソリューションでは計測した数値に基づいて機械が行う。

光と色の計測技術はディスプレイを組み込んだ製品づくりでも活躍する。製品としての動作を検査したうえで、想定の性能を発揮できるように光や色の出方を調整していくのだ。このプロセスなしに、映像表現という役割は果たせない。

亀澤はこう自負する。「ディスプレイの性能が悪く、漆黒の『黒』を思うように表現できなければ、芸術性が損なわれる。映像の質にも責任を担う技術なんです」。

フランス国旗を引き合いに人の記憶のあいまいさにも言及する。「気付いていますか? トリコロールの青がここ数年、濃くなったんですよ。分かりませんよね」。色の再現を人任せにはできないということ。人手不足のいまの時代、「生産の長期継続という観点からも人間の検査には限界があります」と、亀澤は鋭く指摘する。

標準機として定着した分光測色計

光と色の計測技術が産業界にとってどれだけ重要か、自身が確信を持てた瞬間を亀澤に尋ねると、しばらく虚空を見つめ、30年近く前の話を披露する。

「1990年代前半、光を発しないものの色を計測する分光測色計の開発を手掛けました。当時、大型の装置はあったものの小型の機器はなく、コンパクトな機器での計測が可能になったことで、色を扱う顧客にはとても喜んでもらえました。続いてさらに高精度で信頼性の高い機器の開発に取り組み、当社のシリーズの基礎を固めたのです」

分光測色計とは三原色に対応する3個のセンサーだけではなく、さらに多く(例:36個)のセンサーで反射光を測定し、多くの情報を数値化する装置である。その分光測色計は今、世代交代を重ね、次の第3世代を迎える。「今でも、例えば塗料や繊維の調色などに活用されています。第1世代の開発に携わって以来、標準機として受け継がれてきたことからも、光や色の計測の重要性がうかがえます」。

人間の目でいくつかのりんごが同じような色に見えたとしても、分光測色計で測ると微妙な差が分かる

標準機として定着した背景には、計測の重要性はもとより、技術への信頼性もある。

現場に計測技術を落とし込むには、顧客側のあらゆる環境下・条件下で光や色を精度高く計測するためのナレッジが不可欠。そのナレッジを、現場経験を重ねる中で蓄積してきた。そこに、顧客からの信頼獲得の秘訣があるという。

原点は1960年代の2つの製品に

顧客があるからこそ、今の技術がある。その関係性は、光と色の計測技術の原点とも言われるスペースメーターやカラーアナライザーの開発当時から一貫している。

時代は、ともに1960年代。スペースメーターは米航空宇宙局(NASA)からの依頼で、カラーアナライザーは在阪テレビ局である朝日放送との交流の中で生まれた。

スペースメーターはその名が示すように、宇宙船用の露出計だ。NASAがアポロ8号計画の実行に先立って、当時市販していた露出計の改良を求めてきたことから、開発は始まる。「思うに、人類にとって貴重な映像を残そうと考えたのでしょう。しかし、宇宙空間という過酷な環境下で使うには、相当の改良が不可欠だったはず」。亀澤は感慨深げに話す。

スペースメーターとカラーアナライザーは共に計測技術の原点

一方、カラーアナライザーは、局内で用いるモニターのホワイトバランスを調整するための機器だ。折しも、テレビのカラー放送黎明期。モニター上に白を白色として映し出すための機能として求められていた。ホワイトバランスをどう調整するか、苦慮していたテレビ局側との交流の中で、製品化へのアイデアが生まれたという。

これらの製品を計測技術の原点と位置付けるのには、理由がある。

まずスペースメーター。亀澤はその理由をこう明かす。「この開発以降、限られた環境下で利用する小型で頑強なものをつくり上げる魂が育ったといいます。そこで培った技術はその後、工業用輝度計の技術に引き継がれています」。

次のカラーアナライザーは、色を計測する技術のまさに原点。冒頭で紹介した光の三原色に感度を持つセンサーを用いて色を数値化する技術は、ここで生まれたのである。

当時の逸話を、亀澤は社内報で目にしていた。「多くの家電メーカーからもアプローチがあったそうです。カラー放送を受信するテレビ側でも調整が必要ですから。カラーアナライザーの開発を機に、映像バリューチェーンを担うことになりました」。

1960年代に端を発するセンシング事業は今や、その幅を様々な領域に広げている

顧客との出会いは、技術開発のチャンス

スペースメーターやカラーアナライザーを起点とする技術開発は、NASAやテレビ局のおかげと言っていい。「顧客との出会いは、技術開発のチャンスです。顧客との関係性の中から、技術者は次世代のニーズをつかまえるからです。そうした積み重ねの中で技術は成長していきます」。亀澤は顧客という存在の重要性をこう指摘する。

顧客は言わば技術課題を提起する存在だ。その象徴が、ディスプレイを組み込んだ製品の世界に見て取れる。CRT(ブラウン管)に始まり、液晶を経て、今や有機ELも使われる時代。亀澤は「ディスプレイが変われば、表現したい色やその幅広さが変わります。そこに大きな転機があり、難題への挑戦が求められます」と力を込める。

難題の一例は、動画への対応という。「動画を美しく見せるには、消費電力を抑えながら、画像を鮮明に、しかも迅速に動かす必要があります。顧客はそこに苦労し、工夫を凝らしています。色を調整する立場として、その工夫への対応が必須です」。

コニカミノルタ堺事業所の一角、亀澤の背後で葉を茂らせるフェニックスの樹(写真中央)。1963年、アメリカの宇宙飛行士グレン中佐によって植えられた。グレン中佐はアポロ計画に先立つ1962年の初の有人宇宙飛行にて、当時のミノルタカメラで貴重な撮影を行った

スペースメーターやカラーアナライザーという原点がある強みを、亀澤はどう見ているのか。「そこに根があるということは、迷いがないということです。原点の技術があることが成長の一因であるのも、確かです」。亀澤はそう評価しながらも、そこだけにこだわっていると、環境の変化に対応できない、とくぎを刺す。

「重要なのは、新しく根を張り巡らせるべき派生的な領域を開拓していくことです。光と色の計測というコア事業はこの10年、右肩上がりに成長しました。原点の技術を転化させ、派生領域にまで根を張り巡らせてきたことが、その成長を支えています」

なるほど、「深化」はもとより、「探索」も欠かせないということか。それらのバランスを求める経営理論として注目を浴びた「両利きの経営」を思わせる指摘だ。その「探索」に道を開いてくれる存在こそ、顧客である――。亀澤は再三、そう訴えている。

*Imaging Insightのこちらの記事も併せてご覧ください。

関連リンク

コニカミノルタの計測機器ページはこちらから